-

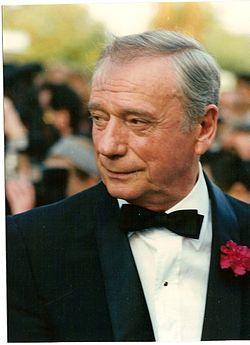

Le très exigeant Monsieur Yves MONTAND

D’après Hervé Hamon

Propos recueillis par Denis LabayleNous marchions côte à côte sur le Pont-Neuf, à Paris, pour nous rendre à son domicile. C’était un matin de 1988, la chaleur était printanière et nous portions des vêtements légers.

Pour passer inaperçu, Montand avait l’habitude de masquer son visage d’une large paire de lunettes de soleil.

Malgré ce subterfuge, les badauds s’arrêtaient pour le saluer.

Au moment où il faisait un geste pour répondre à l’un d’eux, je vis qu’une photo dépassait de la poche gauche de sa veste et risquait de tomber. Je le lui fis remarquer. Il s’arrêta, prit le cliché et me le tendit :

« Regarde, me dit-il, je le porte toujours sur moi, au niveau du cœur pour ne jamais oublier. »

Il s’agissait de la célèbre photo qui montre un gamin du ghetto de Varsovie avec sa casquette trop grande, ses bras levés et son regard terrifié par le soldat qui le menace.Yves Montand la remit dans sa poche intérieure, et nous reprîmes notre chemin en silence.

Il me confiera plus tard son regret de ne pas s’être engagé dans la Résistance pendant la guerre, comme l’avaient fait son père et son frère.

Au cours des deux années que Patrick Rotman et moi avons passé avec lui pour écrire sa biographie(1), il nous a raconté sa vie dans les moindres détails avec une totale franchise.

Lors de nos premiers entretiens, je me méfiais de son côté cabotin, hâbleur. Peu à peu, j’ai découvert la sincérité d’un homme qui n’avait jamais eu peur d’aller au bout de ses idées. Après avoir été sympathisant communiste, sur les traces de son père et de son frère, il avait publiquement dénoncé les crimes de l’Union soviétique.

En 1956, quand Nikita Khrouchtchev l’invite au Kremlin pour un dîner d’honneur, Montand en profite pour lui reprocher sévèrement la répression de l’insurrection hongroise par l’Armée rouge, devant les membres du politburo, médusés.

« Cela fait beaucoup d’erreurs, assène-t-il. Budapest, ça fait boom ! (Il se tape sur la tête.) Avant cela, il y a eu Tito.

Ça fait boum ! boum ! (Il se tape deux fois le crâne.)

On ne peut pas répéter éternellement que ce sont des traîtres ou des contre-révolutionnaires. »

Pour lui, il n’allait pas de soi de se démarquer du communisme.

Ça le rongeait de l’intérieur, il le vivait comme une trahison familiale.

Le soir même, il dit à Simone Signoret :

« Désormais, on est mal avec tout le monde. Mais qu’est-ce qu’on est bien avec nous-mêmes ! »

Derrière l’homme de conviction, il y avait un géant fragile qui payait ses choix au prix fort.En 1969, pour tourner L’Aveu de Costa Gavras d’après le livre d’Artur London, il a maigri de 12 kg. Pas seulement pour se mettre dans la peau de London, victime du procès de Prague. « Je m’infligeais une part d’expiation », nous a-t-il dit. Il est allé jusqu’à rompre avec son frère, qui ne lui pardonnera jamais ce film.

Ce fils de pauvres n’oubliait pas ses origines.

Il était d’une extrême générosité, donnant beaucoup, à tout le monde ; aux serveurs, aux musiciens, à toutes sortes d’associations, de celles qui combattent le cancer à celles qui s’opposent au racisme ou à la dictature comme Solidarnosc.

Il était toujours attentif aux victimes, aux « petits », même pour des questions apparemment sans importance.

Un jour, dans le sud de la France, quelques heures avant un récital sous chapiteau, il m’a entraîné au poulailler. Il a essayé tous les sièges, les uns après les autres, en grognant :

« Je tiens à ce que mes spectateurs les moins fortunés soient confortablement installés. »

Cet après-midi-là, il a fait remplacer les fauteuils des derniers rangs, qu’il jugeait inconfortables.

Pour notre première rencontre, à Saint-Paul-de-Vence, il avait prévu que nous logerions comme lui au fameux hôtel de la Colombe d’Or.

Il y avait au mur de ma chambre un tableau de Braque authentique.

Quand j’ai regardé le prix affiché derrière la porte, j’ai pâli.

Totalement incompatible avec ma bourse, même pour une nuit.

Avec Patrick Rotman, on s’est concerté, on a décidé de lui expliquer que nos moyens ne nous permettaient pas de rester dans ce lieu. Il a fait comme s’il ne comprenait pas et s’est mis à parler d’autre chose, si bien qu’on est retournés dans nos chambres angoissés.

On a évalué la situation : tout l’à-valoir que nous avions touché de notre éditeur allait y passer, mais il était difficile de commencer nos entretiens en le contrariant.

Un mois plus tard, au moment du départ, j’ai vu Francis Roux, le patron de l’hôtel, additionner sur sa machine des chiffres et des chiffres. Je sentais la sueur couler dans mon dos. Il finit par nous tendre une longue liste sur laquelle n’étaient inscrites que des bouteilles d’eau.Yves Montand avait pris le reste en charge.

Il était très fier du bon tour qu’il nous avait joué. Ça l’amusait et le mettait en accord avec lui-même : le fils d’immigrés italiens des quartiers populaires de Marseille connaissait le pouvoir de l’argent, mais n’avait jamais été fasciné par sa possession.

Ce grand séducteur qui a tenu les plus belles femmes du monde dans ses bras parlait de ses rencontres avec une grande tendresse, jamais à la façon d’un don Juan.

Pour décrire Marilyn Monroe, il disait :

« Imagine une paysanne autrichienne, quelqu’un de fort, de très solide. »

On était loin du cliché de la femme futile et alcoolique.

Il évoquait Simone Signoret avec des mots d’amour et de tristesse.

« Que veux-tu ? me dit-il dans un moment d’abandon,

il est plus facile de tomber amoureux de Casque d’or

que de Madame Rosa. »

Mais la mort de Simone l’a profondément bouleversé.

Sa chambre est restée très longtemps telle qu’elle était de son vivant et personne n’avait le droit d’y entrer. Sauf lui, qui venait s’y réfugier par moments.

Le 9 novembre 1991, emmené aux urgences de l’hôpital à la suite d’une crise cardiaque, il a dit à l’ambulancier qui l’accompagnait :

« Je sais que je suis foutu, mais ce n’est pas grave, j’ai eu une très belle vie ! » La très belle vie d’un homme sincère avec lui-même jusqu’à sa dernière seconde.

1. Tu vois, je n’ai pas oublié. Éditions du Seuil/Fayard, 1990.

- See more at: http://www.selectionclic.com/node/21314#sthash.otQ2viy2.dpuf

Tags :

le,

, », montand, d’un

Tags :

le,

, », montand, d’un

-

Commentaires

Chroniques Cinéma